今夏は横浜市長選挙、そして参議院選挙が行われます

特に市長選は、横浜市政において私たち市民に直結する大事な選挙。

ラシク045では、大きく影響を受ける市計画の遂行や予算建てなどについて学びをすすめ、改めてこの機会に選挙への興味関心を深めるための

連続オンライン講座の機会として、『ラシク横浜みらいサロン』として3回連続オンラインイベントを行いました。

*******************

第3回 選挙を学ぼう②

日時: 7月18日(金) 19:00~20:30

市長立候補予定者への公開質問状に対しての回答をもとに、これからの市政についての学びを深めます。

当日は回答を寄せた市長立候補予定者へも参加を依頼していきます。

聞き手: ラシク045

参加者:67名

立候補予定者4名が参加して、事前に回答いただいていた公開質問に対する意見交換を行った。

今後の市政に対してどのような考えを持っているのかということを肉声を通して知ることで

各参加者が市政についての思考を深めることができた。

全回答読み上げテキストはページの下にあります。

全回答PDF一括ダウンロード>>2025yokohama-sityou-kouhosya-koukaisutsumon

公開質問内容1 こどもの権利とこども・若者政策について

・外国につながる家庭のこどもへの教育保障

・学校に行きづらいこどもたちへの学びの場の整備

・障害のあるこどもたちのための居場所づくりにおける縦割りの弊害、など現場では依然としてインクルーシブな教育環境の実現に向けた課題が見られます。

3 家庭を超えた「育ちと地域の協働」をどう築くか

令和6年度の調査では、横浜市における単身世帯の割合が46%となっており、高齢者だけでなく、孤立する若者への支援も喫緊の課題となっています。また、就労家庭の増加により、家族のなかでも一人ひとりの「居場所」が見えにくくなっているという不安の声もある中、こどもの権利保障の観点からも、家庭だけに頼らず、地域や社会と協働してこどもを育てる「社会的養育」の必要性が注目されています。こうした状況をふまえ、孤立・孤独を防ぎ、すべての市民が家族や家庭という枠組みだけに拘らず、地域ともつながりを持てるようにするために、どのような施策や仕組みが必要だとお考えでしょうか。

4「施設から地域へ」の実現に向けて問われる支援体制

今後の社会的養育をはじめ福祉全般においては「施設から地域へ」という方針が各種の計画に掲げられて久しく、地域包括支援の考え方も浸透しつつあります。

しかし、現場の支援者や当事者からは、「地域での受け皿が十分に整っていない」「実際の仕組みづくりが追いついていない」といった声も多く聞かれます。とりわけ、こども・若者が主体的に関わるような地域の仕組みを整えるには、現場を支える経験者の存在や、ヤングケアラー自身のケア、支援の質の確保・向上のための取組みが欠かせません。地域移行の理念を実現していく上で、地域人材の発掘・育成が欠かせません。こうした「体制の課題」とその後の「現場支援者への支援や質の保障」の両方の課題をどう進めていくべきか、お考えをお聞かせください。

5 こどもの育ちと保護者のゆとりの両立について

一時預かり事業などの子育て支援サービスが増え、保護者の精神的・時間的・経済的なゆとりを支える取組みが広がっております。それらには「こどもの育ちのため」と「保護者側の利便性・ゆとり確保」というそれぞれの側面があると思われます。

5-(1)こうした支援が、こどもの育ちの保障や少子化対策として、どのような効果を生んでいるとお考えでしょうか。

5-(2) 横浜市としてこのような制度をどう展開していくか、保護者のゆとりとこどもの育ちをどのように両立させるべきか、お考えをお聞かせください。

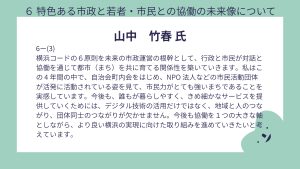

6 特色ある市政と若者・市民との協働の未来像について

6-(1)あなたが横浜市政において、最も力を入れるべきと考える「特色ある取り組み」はどのようなものか、お考えをお聞かせください。

※田中氏は、設問6について、https://jicr.roukyou.gr.jp/oldsite/publication/2004/149/149-tripartite_talk.pdf を参照してくださいと回答しています。

6-(2)あなたは地域活動に主体的に関わる若者たちと、どのような横浜の未来を共に創っていきたいと思われるか、お考えをお聞かせください。

6-(3)横浜市における市民協働の基本方針である「横浜コード(対等・自主・自立・相互理解・目的共有・公開)」をふまえ、市民とともに築く30年後の横浜の姿について、あなたのビジョンをお聞かせください。

ここから回答全文読み上げテキスト

1 こどもの権利とこども・若者政策について

2024 年に議員提案により制定された「横浜市こども・

子育て基本条例」には、こどもの「権利」に関する言

葉が記載されていません。

こども・若者を権利の主体として認識し、権利を保障

することを謳わない基本条例では「こども、みんなが

主役!よこはまわくわくプラン」の重点テーマである

「全てのこどものウェルビーイングを支える」ことを

本質的に達成することは難しいと考えますが、こど

も・若者の権利に関するご自身の見解を踏まえ、今後

の横浜市のこども・若者政策の方針についてお考えを

お聞かせください。

小山正武 氏

条例に「権利」という言葉が記載されているか否か

という点に固執するのではなく、基本条例の理念が

しっかりと守られ、こどもが当然のものとして保有

する権利が侵害されない、障がいの有無などの縛ら

れないすべてのこどもに生きやすいまち横浜を目指

していく。

高橋のりみ 氏

横浜市こども・子育て基本条例はこども基本法の施行を受けて制定されたものです。しかしなが

ら、子育て世代に選ばれる都市になることを第一の目的としているようで、真っ先に来るべきこ

どもの権利に触れられていないことについては違和感を覚えます。上位法に権利が謳われている

としても、条例にも明記することが必要と感じます。

私は、令和 8 年に予定されている共同親権の導入が、大人たちのためではなく真にこどもの幸せ

につながる制度になるよう市として支援したいと考えており、それを盛り込むためのこども基本

条例の改正に合わせて、こどもの権利を明記したいと考えます。

また、若者政策については、不登校、引きこもり等の問題を親や教員任せにせずに、地域や民間

の力を最大限お借りして、困難を抱える若者を支援します。横浜の強みは、多様で豊富な

人材と活発な市民活動です。これまで地域の力によって市民協働、 G30 、次世代郊外

まちづくりなど、全国の先駆的な取組みが実施されてきました。こうした「横浜らしさ」

である豊かな市民の力を最大限に発揮していただける環境を作り、若者支援に取り組みます。

山中竹春 氏

こどもは、社会全体で保護すべき対象であると同時に、意見を持ち、表現する権利を持つ

主体であり、こどもにとっての最善の利益は何かを考えることが大切だと考えています。

「横浜市こども・子育て基本条例」及び「こども、みんなが主役!よこはまわくわくプラ

ン」は、こども基本法が掲げる基本理念やこども大綱を踏まえて策定しています。

次代を担うこどもは、大きな可能性を持ったかけがえのない存在であり、横浜の未来を創

る力です。

これらの法や条例、計画の趣旨を踏まえ、子どもたちの思いや意見にしっかりと

寄り添いながら、全てのこどもが幸せを感じながら健やかに育つことができるように

施策を推進していきます。

福山 あつし 氏

前提として、これまで本条例がなかったところに、新たに条例ができたこと自体は良いことだと考えます。運用していく上で、不具合が

生じてくる可能性があると思います。今後、スピーディにアップデートしていく必要があります。

こどもの「権利」が明文化されていない点は、重要な課題だと思います。こどもは保 護の 対象であると同 時に、自己の意思を持ち、意 見

を表明することができる「権利の主体」です。これは国連の子どもの権利条約にも明記されており、自治体としても明 確な姿 勢が求めら

れます。

こども・若者政策において「ウェルビーイング」を真に実現するためには、こども自身の声を 過き、政策形成の 組程に参加できる仕組み

づくりが不可欠だと考えています。そのため、「意見表明権」「遊ぶ権利」「学ぶ権利」「安心して育つ権利」など、基本的な 権利を明

文化した条例への改正、あるいは新たな「こども権利条例」の制定を検討すべきです。

ただし、権利には責任が伴います。尊重することは大事だけど、守られなければならない立 場のこどもたちに 責任 範囲については、 議論

が必要だと思います。

具体策

「こども市役所インターンプログラム」

市内の中高生がビジネスや政策立案を実践的に学ぶ。

市の課題に対して若者が企画提案を行う仕組みにし、実際の予算執行や制度改革に提言するステップを学びます。

こどもたちが市政の仕組みを知る・学ぶ機会をつくることが重要です。声が市政に届き、社会をともにつくっていくことこそ、

こどもたちにとって、希望を感じられる横浜の未来につながると思います。

田中康夫 氏

「こども、みんなが主役!よこはまわくわくプラン」な

る情緒的なキャッチフレーズ自体の発想を抜本的に改め

ねば、抽象的で理念も哲学も稀薄な広告代理店作成と思

しき内容から脱却出来ない。

斉藤直明 氏

現在の条例はいわば ”理念条例”である。そこにはもし、子ども

の人権を侵害したときに罰則などの条例の運用が明記されていない。

基礎自治体がどこまで踏み込めるか非常に難題であるが、例えば貧

困や困難な家庭環境がその要因であるならば、住民税などを徴収し

ているデータを局横断で共有して、未然にそうした環境に置かれて

いるこどもたちを見守る仕組みを作ることや、明石市のように離婚

届を出す際にその養育に関する内容を記入させ、自治体がその後も

一定第三者として監視するなど取り組めることはあるはずだ。

2 横浜教育プラン 2030 の評価と課題認識

「横浜教育プラン2030」では、誰もが取り残されない「開かれた教育」を掲げていますが、一方で

・外国につながる家庭のこどもへの教育保障

・学校に行きづらいこどもたちへの学びの場の整備

・障害のあるこどもたちのための居場所づくりにおける縦割りの弊害、など現場では依然としてインクルーシブな教育環境の実現に向けた課題が見られます。

2- ( 1 ) こうした現状をふまえて、現在「できていること」「まだ不十分と感じること」は何だとお考えでしょうか。

2- ( 2 ) 「横浜教育プラン 2030 」について、どのように評価し、

今後どのような方向で発展させていくべきだとお考えでしょうか。

小山正武 氏

2 - (1)

制度設計は一定程度進んでいるが、実際に実現できているかは甚だ疑問。特に障がいのある子どもの居場所における縦割りはメディカルショートステイ制度の使いづらさなど弊害が感じられる。

2 ー (2)

将来を見据えたプランについて全体像としては一定の

評価をしているが、具現化していくためのガイドライ

ンを現場の声が反映する形で至急策定し実行に移して

いく必要があると考える。

高橋 のりみ 氏

2 - (1)

このビジョンは、「自ら学び社会とつながり、ともに未来を創る

人」を育てることを目的としたもので、これに基づき「つながり」

を大切にした教育が行われているものと思います。 三人の息子

を市立の学校へ通わせ、 PTA 会長も努めてきた経験から、ご指摘

の「外国につながる」「学校に行きづらい」「障害のある」など、

困難を抱えるこどもたちが安心できるインクルーシブな教育環境の

実現はほど遠い状況です。こどもたちの状況に応じた、もっときめ

細かい取組が必要と考えます。

2 ー (2)

横浜教育プラン 2030 に掲げられた、取り組むべき教育の方向性については良いと

思います。従って本プランを着実に進めることが肝要ですが、そのためには、まず

市長、教育長がインクルーシブ教育の重要性を認識し、強力なリーダーシップでき

め細かい施策を実施すること、及び、教員がこどもと向き合う時間を確保するため

の働き方改革が必要だと考えます。

また、いくら高尚な理念を掲げても、教員が重大な事件を起こし、それに対して市

長、教育長が真摯に謝罪しないような組織では、プランの実現は困難だと思います。

まず、トップの謝罪、事実関係の徹底解明、関係者の処分、こどもたちの

心のケアなどを一つ一つしっかりやることが、再びプランのスタートラインに

立つために必要なことだと考えます。

山中 竹春 氏

2 - (1)

2018 年に策定した「横浜教育ビジョン 2030 」に基づき、誰もが自分らしく活躍できるというインクルーシブな

視点のもと、一人ひとりを大切に、誰ひとり取り残さない教育環境の実現に向けて取り組んでいます。外国につな

がる家庭の子どもへの支援として、私の 1 期目の 4 年間で 1 箇所増やし、合計市内3か所に日本語支援拠点施

設を設置し、初期の集中的な支援を行っているほか、国際教室を小中義務教育学校 186 校から 278 校に増やし、

学校内での日本語支援を進めています。また、学校に行きづらい子どものため、支援員を常駐させた居場所づくり

と学習支援を行う「校内ハートフル事業」を 35 校から全中学校 (146 校 ) へと展開したほか、学校外にも支援拠

点となる施設の開設を進めています。

子どもの心のケアを行うスクールカウンセラーも、 146 人から 181 人と 2 割以上増員しました。 特別な支援が

必要な子どもの就学相談や教育相談機能の充実や、全ての小・中学校に個別支援学級を設置したほか、通級指導教

室を 22 校から 24 校に実充するなど、支援の充組に取り組んでいます。

いずれも、支援を必要とする子どもは増加傾向にあるため、引き続き取組を充実させるとともに、担い手となる教

職員等の育成を進める必要があると考えています。今後も、リアルな空間に加えてオンラインや

メタバースを活用した「学びの3層空間」の活用など、インクルーシブな教育環境の実現に向けて、

一人ひとりの教育的ニーズに柔軟に対応できるよう取り組みます。

2 ー (2)

2030 年頃を見据えて、横浜の教育が目指すべき姿を描いた「横浜教育ビジョン 2030 」の

実現に向け、4年ごとに「教育振興基本計画」を策定し、施策の方向性を定めています。

現行の「第4期横浜市教育振興基本計画( 2022-2025 )」では、「一人ひとりを大切にし

た学びの推進」や「ともに未来をつくる力の育成」など、重点目標として8つの柱を掲げ、

チーム学年経営の推進、一人一台端末の活用による情報活用能力の育成、不登校児童生徒の

居場所づくり、英語教育の充実、中学校給食の推進、福祉・医療との連携強化、学校施設の

計画的な建替え、新たな図書館像の構築等、着実に取組を進めています。

令和8年度からの「第5期横浜市教育振興基本計画」では、これからの子どもたちが

羽ばたく社会の状況を見据え、グローバル教育の推進や SDGs 達成の担い手の

育成などに重点を置くとともに、児童生徒 26 万人のビックデータを有効に

活用しながら、引き続き教育の質を高める取組を進めます。

福山 あつし 氏

2 - (1)

「開かれた教育」は理念としては重要であり、特別支援教育の体制強化や

外国につながるこどもへの通訳・学習支援員の配置、地域連携による不登

校支援など、一定の前進は見られます。 しかし現場では、制度の“縦割

り”によって支援が分断され、複合的な困難を抱えるこどもたちが取り残

されている現状があると思います。特に、外国につながる家庭のこどもが

高校進学や進路選択で孤立したり、不登校と障害が重なるケースで支援が

宙に浮いたりするなど、支援の一体化が課題です。複数部局を

横断するプロジェクトチームや独立財源を持つ子ども政策基金を

創設し、現場に柔軟な裁量を与える仕組みを提案したいと

考えています。

2 ー (2)

「横浜教育プラン 2030 」は、こども一人ひとりの多様性を認め、誰も取り残さないという

方向性において評価できる構想です。

しかし、現実にはその理念が現場にまで十分に落とし込まれておらず、学校の人的資源や時

間的余裕、専門的支援が不足していることで、実効性に課題があるように感じます。今後は

「個別最適化された学び」を可能にするリソース配分と仕組み改革が不可欠です。

私としては、民間出身の強みを活かし、教育現場への人的投資を大胆に進めると同時に、地

域・企業・大学と連携した「共創型の学校支援モデル」を構築し、学校が地域に

ひらかれた「こども社会のハブ」となる未来を描きます。理念から実装へ、

構想から実行へ。横浜の教育を一歩、次のステージへ進めていきたいと

考えています。

田中康夫 氏

2 ー (1)(2)

そもそもが「児童生徒・保護者の視点」でなく、教職員組合と

教育委員会が一心同体の教育行政が横浜市の現状。

故に、「横浜教育プラン 2030 」の土俵で議論しても無意味。

新しい市長の下で新たな指針を示した上で議論を開始すべき。

斉藤直明 氏

2 ー (1)

前段にも記入したがことが起きてから、対処的に取り組むには職員

の数や体制を考えても非常に難しいと考えます。

AI やビッグデータの活用で川上からその原因をつかみ、対応してい

くことが望まれます。 不登校・外国籍児童、多様な発達など、効率

化が難しい様々な課題に向き合い寄り添う専門職の数も圧倒的に不

足しています。

そこは教育委員会のみならず、市長部局も就学前の担当である

ことから、積極的に予算を含めた措置に取り組んでもらいたい。

2 ー (2)

今回の計画では EBPM が盛り込まれた。

数字と時間軸で客観的に教育を評価していくことの現れだと考えるが、その実現す

る目標をもっと分かりやすく明確にしていくべきだ。

例えば 30 時の結に平均所得を稼ぎ、時婚をして、35歳の時に子供が二人、その

場合の住民税や固定資税の 収入と保育園や公教育に関する自治体負担など、自治

体経営という観点から横浜市にとってどのような市民像を描いて、教育に取り組ん

でゆくのか。

ロンドン市など、多くの自治体ではこのような観点から、幼児期からの

公教育に取り組んでいる。

3 家庭を超えた「育ちと地域の協働」をどう築くか

令和 6 年度の調査では、横浜市における単身世帯の割合が 46 %と

なっており、高齢者だけでなく、孤立する若者への支援も喫緊の課

題となっています。

また、就労家庭の増加により、家族のなかでも一人ひとりの「居場

所」が見えにくくなっているという不安の声もある中、こどもの権

利保障の観点からも、家庭だけに頼らず、地域や社会と協働してこ

どもを育てる「社会的養育」の必要性が注目されています。

こうした状況をふまえ、孤立・孤独を防ぎ、すべての市民が家族や

家庭という枠組みだけに拘らず、地域ともつながりを持てるように

するために、どのような施策や仕組みが必要だとお考えでしょうか。

小山正武 氏

学校の体育館を活用したこども食堂 · 市民食堂の運用

などで、地域コミュニティの核となる 拠 点を整 備 し

ていくなど、任意団体である自治体 · 町内会に依存し

たコミュニティからの脱却を図る。

高橋のりみ 氏

家庭に居場所がなく路上などでたむろしているこども、学校に居場所がなくて

引きこもっているこども、こうした問題を親や教員任せにせずに、地域の力や

民間の力を最大限お借りしながら支援する仕組みを作ることが必要だと考えま

す。

私自身が、実の親から虐待を受け歌舞伎町へ逃げるように通う東横キッズの少

女を自宅で保護し、何度か歌舞伎町警察へ呼び出しを受けた験

経から、堕ちてゆ

く姿を垣間見る中での課題認識を持っており、例えば、小さい頃から親と子の

つどい広場や子育ての点、地区センターや商店街等において、地域住民とこど

ー

もが協働する事業を応援してきましたので、今後もそこから交流や

信組感が生まれるような取進を推進してゆきます。

山中竹春 氏

若者の孤立を防ぐため、地域ユースプラザや青少年の地域活動

拠点、こども食堂など、家庭外の地域の居場所づくりを進めて

います。

こうした行政と関係機関、民間団体及び地域の皆様が連携した

包括的な支援を行うことで、こども・若者を社会全体で見守り、

課みや題の早期 発見・早期支援につなげる環境づくりを一層

進めていく必要があると考えています。

福山 あつし氏

「家族」や「家庭」だけを前提とした育ちや暮らしの支援が限界に来ていると思います。高齢者の孤立だけでなく、若者

や子育て世代、こども自身もまた「誰かとつながれない」不安や孤独を抱えており、家庭に頼るだけでなく、地域社会全

体で「共に育ち、共に生きる」仕組みの構築が求められています。

こうした中で必要なのは、「居場所の再設計」と「人との関係性の再構築」です。地域に点在する公共施設や空き家、学

校などを活用し、年齢・立場を問わず誰もがふらっと立ち寄れる「みんなの居場所」を市内各地に整備していくべきです。

ただの施設ではなく、運営には地域住民、福祉専門職、学生、企業の社員などが関わることで、多様なつながりが自然に

生まれる設計が重要です。

「企業の社会参画」の枠組みも拡張すべきです。横浜には多くの企業・団体が存在しますが、地域への関与は限定的です。

たとえば、企業の CSR 活動と連携し、従業員が地域の学童保育や子ども食堂、若者のキャリア支援などに参画できる

「企業 × 地域協働プラットフォーム」を構築します。企業側にも福利厚生や人材育成というメリットを提示することで、

続的な 連携を可能にします。

孤立・孤独の課題は、世代を問わず広がっています。「家庭」や「行政」がすべてを担うのではなく、地域の誰もが“自

分ごと”として関われる仕組みをつくり、横浜を「都市の顔をしたあたたかい共同体」へと変えていく。

これが、これからの都市型コミュニティの在り方であり、僕がめざす「つながりの都市・横浜」です。

田中康夫 氏

「地域分散型で世代分断型ではない」指針の下に教育も福祉も再

構築すべき。

一例を挙げれば、駅前の空き店舗・地域の空き屋を改修して県知

事時代に始めたデイサービス「宅老所」が県内 100 ヶ所となった

際、一人の女性県職員の提案で保育士を加配して就学前の子ども

もお預かりし、お昼ご飯とお昼寝をする高齢者の知恵と乳幼児の

元気を分かち合う「宅幼老所」を 350 ヶ所に拡充。横浜でも 18

区に順次開設する。

斉藤直明 氏

孤独をどのように捉えるか様々な観点があると思います。

例えば公園で走り回る子供の姿は減りましたが、オンラインゲームで

見の達える友達はもちろん、海の向こうの遊々な国に友達を作り、遊

んでいるのが現代です。

ただ、過大な課金や犯罪に込き込まれるリスクなどがあり、そうした

組策と教育には取り組まなければなりません。

そうした観点からとらえると、地域とのつながりも「 SNS などを通

じてアクセスできる仕組み」作りがこれからの時代に求められると思

います。

4 「施設から地域へ」の実現に向けて問われる支援体制

今後の社会的養育をはじめ福祉全般においては「施設から地域へ」という

方針が各種の計画に掲げられて久しく、地域包括支援の考え方も浸透しつ

つあります。

しかし、現場の支援者や当事者からは、「地域での受け皿が十分に整って

いない」「実際の仕組みづくりが追いついていない」といった声も多く聞

かれます。

とりわけ、こども・若者が主体的に関わるような地域の仕組みを整えるに

は、現場を支える経験者の存在や、ヤングケアラー自身のケア、支援の質

の確保・向上のための取組みが欠かせません。

地域移行の理念を実現していく上で、地域人材の発掘・育成が欠かせませ

ん。こうした「体制の課題」とその後の「現場支援者への支援や質の保

障」の両方の課題をどう進めていくべきか、お考えをお聞かせください。

小山正武 氏

施設から地域へ、の理念自体は賛同できるが、事が

性急すぎているのが問題であると考える。

中長期的に見て現状は一定程度施設も新設整備が必

要で、そこで人の育成を図るべきと考える。

高橋 のりみ 氏

「施設から地域へ」は、目指すべき方向性だとは思いますが、実際には

簡単なことではありません。

私自身も、行き場がなく路上で過ごしているこどもの支援をした経験が

ありますが、一人のこどもでさえ対応には苦慮しました。 子供・若者を

支える地域社会の実現のため、私自身が親と子のつどい広場事業に関

わってきた経験もありますので、現場の方々からご意見を伺いながら、

何が必要か更に支援の幅を広げてゆきたい。

人材育成や質の保障の問題は、海外での取組も参考にしながら、 横浜市

でできることは条例改正するなど、実践していきますし、

法改正が必要な場合は、国に直接要望活動を行うなど

国への働きかけを積極的に行います。

山中竹春 氏

近年、社会的養育をはじめとする福祉施策においては、地域での支援を重視し、地域包括

支援の考え方が広がりつつある中、こども・若者が地域の中で安心して育ち、主体的に関

われる環境づくりが重要だと考えています。

その実現に向けては、地域での支援体制の整備と併せて、支援者の育成が不可欠であり、

こども・若者の居場所づくりや相談支援を進めるとともに、支援者向けの研修や伴走支援

を通じて、支援の質の一層の向上を図ることが必要と考えています。

また、ヤングケアラーへの支援についても、必要なケアや情報提供を行う体制を強化して

いく必要があります。

こども・若者が地域の中で自分らしく生きられるよう、地域人材の発掘・育成

を進め、地域の多様な主体との連携による支援体制の構築を推進

していきます。

これらの取組を通じて、社会全体でこども・若者を大切にする

地域づくりを進めていきます。

福山 あつし氏

「施設から地域へ」という理念が示す方向性には僕も賛同します。「地域に移す」ことがゴールではなく、「地域で育つ」こ

とができるための環境づくりこそが本質です。そのためには、仕 組みと人材の 両輪が 機能し、行政 ・市民 ・企業・当事者が協

働する“福祉の共創”が必要だと考えます。

現実として、地域で受け止める「人」や「場」が整わないまま制度だけが先行しているという現場の声には、真摯に向き合う

必要があります。特に、こどもや若者が家庭や施設の外で安心して暮らし、成長していくには、支える人材と地域の仕組みが

伴って初めて成り立ちます。

まず重要なのは、地域に根ざした「つなぎ役」人材の 確 保と育成です。行政 職員 や福祉 専門職 に限らず、学校の教 職員 、

NPO 、企業人、あるいは施設出身の若者など、多様な立場の人を“地域の支援者”として巻き込んでいく必要があります。

福山敦士の提案として、こうした支援人材にーして「地域福祉コーディネータ認定制度( 仮称)」を設け、スキルアップと

報酬の両面から支援体制を整備したいと考えます。認定者は学校や福祉機関、居場所などでこども・若者と接し、個別に伴走

支援を担います。ヤングケアラーやひきこもり経

験のある若者自身が支援の担い手となる「ピアサポーター制度」の導入も重要

です。自らの経

験をもとに他者を支えることで、本人の自信と社会的役割が育まれ、同時に当事者目線の支援の質も高まります。

支援の継続性を担保するためには「支援者自身が孤立しない仕組み」も必要です。

日々現場で奮闘する支援者が、悩みを共有し、学び合えるコミュニティ形成と、定期的な研修・相談会の

実施は欠かせません。オフラインだけでなく、オンライン上でも支援者同士の

連携プラットフォームを整備し、支援履歴の共有やノウハウの蓄積を進めることも、

現場の負担軽減と質の向上につながると考えます。

田中康夫 氏

長野県知事時代に全国に先駆け福祉の「地域移行」を実践した経験に基づき、横浜市でも仕組を大改造する。

斉藤直明 氏

先ずは私が今回強く訴えている「民生委員」の支援拡充が急務だと考

えます。

現況の仕組みで最も地域に溶け込み、福祉を求める方々に寄り添い、

行政サービスにつなげているのが民生委員の皆さんだと考えます。

地域によっては僅かばかりの手当の寄付を求められるなど、ほぼ無休

に近い現状では、負担とのバランスが取れません。

最賃くらいの処遇は行政が保証して、その仕事に報いる必要がありま

す。

そのステップが終わってから次の仕組み作りに進む

べきです。

5 こどもの育ちと保護者のゆとりの両立について

一 時預 かり事 業 などの子育て支援サ ー ビスが 増 え、保 護者の精神

的・時間的・経済的なゆとりを支える取組みが広がっております。

それらには「こどもの育ちのため」と「保護者側の利便性・ゆとり

確保」というそれぞれの側面があると思われます。

5- (1) こうした支援が、こどもの育ちの保障や少子化対策として、

どのような効果を生んでいるとお考えでしょうか。

5- (2) 横浜市としてこのような制度をどう展開していくか、保護

者のゆとりとこどもの育ちをどのように両立させるべきか、お考え

をお聞かせください。

小山正武 氏

5 - (1)

保護者の精神的な拠り所としての一定の効果と

子どもにとっては関わる大人が増えることによ

る人間関係の醸成に寄与しているのではないか

と考える。

5 - (2)

まだまだ保護者にゆとりを与えるほどの充実には至っていない。

更に取り組みを進化させる必要がある。こどもにとっても親以外の

大人との関わりが増えることで情緒を育むことに寄与できると考え

る。

また、障がいを持つ子を育てる保護者、とりわけ医ケア児を育てる

保護者に対しては全く足りておらず整備を加速させるとともに制度

設計を見直す必要がある。

高橋のりみ 氏

5 - (1)

一時預かりなどの取組は、保護者とは別の視点で子供たちに社会との接点

の可能性を育む効果があります。また、兄弟姉妹児の保育支援を行うこと

で、少子化対策にも効果があると考えています。こどもの育ちという点で

は、こどもの年齢により若干の違いはありますが、総じて社会性を身に着

ける機会になっていると考えます。

また、保護者にとっては、リフレッシュや子育てに行き詰った状況を改善

する効果があり、それがもう一人の出産を考える心のゆとりにつながるな

ど少子化対策としての効果もあると考えます。

5 - (2)

一時預かりなどの取組は、上記の通りこどもの育ちにも保護者のゆとり創出にも効果があるもので、なくてはな

らない制度であると思います。

ただし、父親の育児参加が進み、また、幼稚園での延長預かりなどが充実してきた昨今において、一時預かりの

ニーズがどこにあるのかをしっかりと見極める必要があると思います。

具体的には、保育園や幼稚園がお休みの土日や、幼稚園が夏休みの期間などに一時預かりを拡大するなどの検討

が必要だと考えます。

続え児ける・童虐待児いじめに談するため、児 童相談所への AI ・ ICT 導入による体制強化、子供が安心し

て話せる面接室の設置、小中学生に配布したタブレットへの相談アプリの導入、学童保育の兄弟姉妹児支援、里

親制度の充実や親による不適切な養育対策の強化、そして、 様々な困難な事情を抱えている一人親家

庭、若者、結婚して横浜に住みたい、住み続けたい方など、不公平感のないよう、マンションやアパートの空き

家を活用した支援を行います。

このような、きめ細かい子育て支援をすることで、 保護者のゆとりとこどもの

育ちを両立させていきたいと考えています。

山中竹春 氏

5 - (1)

保護者の「ゆとり」を生み出すことで、保護者に精神的・時間的

な余裕が生まれ、自分の時間が持てることで、育児ストレスが軽

減し、育児への意欲や余裕がうまれます。

そのことが、親子が向き合う時間の充実や、こどもの健やかな成

長につながるものと考えます。こうした取組を通じて、「横浜で

子育てしたい」と思う方が増えることを期待しています。

5 - (2)

保護者がゆとりを持って日々の生活を送ることは、精神的・時間的な余裕をもつことであり、

自分の時間を持つことで、育児ストレスが軽減し、育児への意欲がうまれ、こどもに向き合

う時間を充実させることにつながり、不安感や負担感、孤立感が軽減されます。また、こど

もの成長の喜びや生きがいを感じることは、こどもの健やかな成長につながっていきます。

子育て世代の「ゆとり」は、子育て中の親子の笑顔や幸せ、生活満足度の向上に欠かせない

要素の一つであり、子育て家庭のゆとりの創出に重点的に取り組んでいく必要があると考え

ます。

こども・子育て支援施策を推進する上で、「こどもにとってどうか」という視点と「保護者

のゆとり創出」いう視点は共に重要であり、事業の実施においては、こどもの育ちや、こど

も自身が楽しめるなどの観点も含めて、事業を展開していく必要があると

考えています。

福山あつし 氏

5 - (1)

保護者が一息つける「ゆとり」をつくることは非常に大切です。 育児負担

を軽減することは、こどもの心身の健康発育にもろに影響します。

保護者の精神的余裕が生まれることで、育児に対する肯定感が高まり、こど

もに対する関わりもより安定し、結果としてこどもの育ちの質も向上します。

副次的に、保護者の就労継続やキャリア形成を後押しし、経済的自立と子育

ての両立を可能にする点で一定の効果を生んでいると思います。

正直なところ、少子化対策とのつながりは直接的かどうかは

わかりません。

5 - (2)

「まち全体でこどもの未来を守る」方向へと転換していくことが必要です。

「育児=家庭の責任」という旧来の価値観から脱却する必要があります。

保育士や支援スタッフの待遇改善に取り組み、質の高い保育環境を確保することが不可欠で

す。

制度面では、一時預かりや短期支援などの利用枠を拡大し、予約の柔軟化やオンライン申請

の導入など、利便性の向上を図ります。

護なる「支援提供」ではなく、こどもと保選者双方が「態肢を持てる」状態 を目指すこと

が大切です。保育の無償化(一人目から)や柔軟な勤務体系といった構造的な支援と、地域

住民や企業が子育てに関わる文化の醸成を同時に進める必要があります。一朝一夕には叶い

ませんが、少なくとも僕がこどもの頃は、地域コミュニティに支えられて育った自負があり

ます。こどもにとっても、親にとっても「安心できる場所が複数ある」こと。

それが、育ちとゆとりの両立を可能にするカギだと考えています。

田中康夫 氏

5 - (1)(2)

高齢者・障碍者「在宅介護」家庭に、ケアマネージャーと策定する訪

問介護を、プラス 1 時間単位で年間 200 時間ヘルパーを派遣する長野

県知事時代に創設した「タイムケア」制度を横浜でも導入。

家族が美容院に出掛ける 3 時間・年一度の家族で出掛ける温泉1泊の

際に利用して頂き、家族に「ホッとして頂く時間」を提供する。

斉藤直明 氏

5 - (1)

安心できる環境の確保、家庭以外の場で人間関係や

社会性を学ぶ地域とのつながりの創出、子育て支援

を通じて保護者が地域と関わる機会が増え、地域社

会への参画も促進される。

5 - (2)

保護者のゆとりもおかれた環境によって様々だと思います。例えば実

家の近くに住んでいれば両親を頼り、困ったときに援助を頼めます。

全く身寄りのない方には様々なサポートが必要です。

現状ではその置かれた環境が可視化されていないので、いわゆる

「サービスのタダ乗り」が起き、本来必要とする方々にリーチする事

も間々ならなくなります。

モラルに訴えかけるだけでなく、その検証も必要とされると思います。

6特色ある市政と若者・市民との協働の未来像について

6- (1) あなたが横浜市政において、最も力を入れるべきと考える

「特色ある取り組み」はどのようなものか、お考えをお聞かせくだ

さい。

6- (2) あなたは地域活動に主体的に関わる若者たちと、どのよう

な横浜の未来を共に創っていきたいと思われるか、お考えをお聞か

せください。

6- (3) 横浜市における市民協働の基本方針である「横浜コード

(対等・自主・自立・相互理解・目的共有・公開)」をふまえ、市

民とともに築く 30 年後の横浜の姿について、あなたのビジョンをお

聞かせください。

小山正武 氏

6 ー (1)

市内 18 区の個性を活かしたまちづくり。防災 ·

子育て · 経済を市内で循環させることで相乗効果

を生み、横浜をかがやく都市にする。

6 ー (2)

若者たちの思いを汲み取り、ずーっと住みたい横

浜、関わり続けたい横浜を目指して、行動をとも

にしていきたいと思う。

6 ー (3)

主権者たる市民の声に常に耳を傾け、真に市民の

ためとなる市政を目指し、かがやく都市 · 横浜へ

市政を変えていく。

高橋 のりみ 氏

6 ー (1)

日本最大の基礎自治体として、我が国の課題解決に積極果敢に挑戦することと、きめ細かい

子育て支援を両立することが横浜ならではの特色ある取組と考えています。

そのために、区役所の機能を強化し、現場のニーズ応じて、 18 区の個性を出し、一人一人

がつながりや幸福を実感できるよう、市役所職員の意識改革が重要です。

また、教員の働き方改革による子供と向き合う時間の確保、教員の質・モラルの向上、学校

教育の中心的課題である、教科書採択、学力・体力向上、英語力や理数教育に着実に取り組

むことができるよう、教育行政組織のあり方を見直します。

人口減少、特に生産年齢人口の減少が続く中、様々な分野で担い手不足が大きな課題となっ

ています。

そこで、若者の力を社会課題の解決に活かす取組を進めるべきと考えます。これは、

若者の力を借りるという側面もありますが、それだけではなく、若者にとっても

社会に貢献することが自己肯定感をもたらし、健やかな成長につながると考えます。

6 ー (2)

若者が社会的課題の解決に積極的に参加する社会を作っていきた

いと考えます。横浜市全体では規模が大きすぎるため、 18 の区が

それぞれに解決すべき社会課題を設定し、若者とともに解決する

取組を進めます。

とりわけ、福祉、教育などの分野で担い手不足が深刻です。これ

は横浜市に限らず全国の自治体が直面する課題でもあります。

こうした課題に、我が国最大の基礎自治体として、積極的に

チャレンジし、成功事例を全国に発信していきたいと考えます。

6 ー (3)

横浜の強みは、多様で豊富な人材と活発な市民活動です。これまで地

域の力によって市民協働、 G30 、次世代郊外まちづくりなど、全国

の先組的な取実みが実施されてきました。こうした「横浜らしさ」で

ある豊かな市民の力を最大限に発揮していただける環境を作り、困難

を抱える若者支援をはじめ、社会課題の解決に取り組みます。

例えば、 18 区それぞれが区の特性に課じた社会題を 設定し、地域

の力、若者の力、民間の力を結集して課題解決に取り組み、その成功

事例を市内で横展開するとともに、全国に発信している姿を目指して

取組を進めていきます。

山中竹春 氏

6 ー (1)

横浜市の人口推計値では、 50 年後は、現在の約 2 割減、 301 万人になる想

定です。そうした背景を踏まえ、未来志向で力を入れるべき取り組みを考えると、

若者は「未来そのもの」であることを再認識する必要があります。

若者が地域に関わり、地域を好きになり、地域で挑続し環けられる環境をつくる

ことが、横浜の持続可能な未来につながります。そのため、今年度から市民活動

団体等がイベント情報やボランティア募集情報を掲載し、若者や市民に地域の情

報を届ける情報サイト「よこむすび」の運用を開始したほか、 NPO 法人が企画

する“若者と地域で描く未来”をテーマとしたイベントに、積極的な参加・協力

を行っています。引き続き、若者が「自分たちのまちを自分たちで創る」という

実感を持てるような市政を共に築いていきたいと考えています。

6 ー (2)

若者は「未来そのもの」であり、若者は未来の担い手であると同時に、社

会を変える力を持っています。

「ヨコハマ未来創造会議」では、 20 年、 30 年先の社会を担う若者が、

新しい感性やアイデアを持ち寄りながらアクションを起こし、これからの

横浜を共に創っていくことをコンセプトとしています。若者が、自由な発

想と行動力、地域活動などに関わることで得た経験・学びは大きな財産で

す。 GREEN ×EXPO 2027 という、横浜から世界に発信できる、またと

ない機会を最大限生かして、こうして成長した若者たちとともに、

持続可能で魅力ある都市を目指し、世界に誇れる共創都市へと

発展し続けたいと考えています。

6 ー (3)

横浜コードの6原則を未来の市政運営の根幹として、行政と市民が対話と

協働を通じて都市(まち)を共に育てる関係性を築いていきます。私はこ

の 4 年間の中で、自治会町内会をはじめ、 NPO 法人などの市民活動団

体が活発に活動されている姿を見て、市民力がとても強いまちであること

を実感しています。今後も、誰もが暮らしやすく、きめ細かなサービスを

提供していくためには、デジタル技術の活用だけではなく、地域と人のつ

ながり、協体同士のつながりが欠かせません。今後も働を1つの大きな

軸としながら、より良い横浜の実現に向けた取り組みを進めていきたいと

考えています。

福山 あつし氏

6 ー (1)

ハマっ子ドリーム制度

どんな境遇であっても、夢を目指すことができる、そんなサポートをします。将来の横浜を

背負って立つ、こどもたちに勇気を持ってもらうための制度です。範囲や内容はこれからで

す。僕も社会的弱者だったからこそ、横浜の未来に恩返ししたいと考えています。

その一つが、ビジネス教育の導入です。

未来を担う世代が夢を抱き、自分の意志で道を選べる社会こそ、持続可能で希望ある都市の

基盤だと考えます。市立中高を中心に起業教育・ビジネス教育を体系的に導入し、若者

が“自ら稼ぐ力”を育める環境を整備します。市内企業や大学、行政が協働し、リアルな経

済活動や社会課題の解決に取り組む実践的な学びの場を提供します。これは、単なる教育施

策

ではなく、若者の定着や起業促進にもつながる、都市経済の成長戦略でもあります。

教育・福祉・経済を横断して、「人」に投資することが、横浜らしい特色ある市政の

核心になると考えています。

6 ー (2)

若い芽を摘まないようにしたいです。

社会をよりよくしようという“希望の火種”は、時として考え方が未成熟な場合もあり

ます。僕も人のことは言えません。ただ、チャレンジする姿勢は何物にも変え難い資産

です。経験値の多い大人は、時としてこの火種を消しにきます。悪気はないと思います。

大人は皆、コーチングのプロではありません。自分ができたからといって、人も同じア

ドバイスでできるとは限りません。

僕は、その思いに本気で応える行政をつくりたいです。環境づくりに徹します。

横浜は多様な課題を抱える大都市ですが、その分、多様な解決策を実験できる舞台でも

あります。平均年齢も上がってきており、もはや 36 歳の自分も若者なのかどうか

判別つきませんが、横浜をもっと良くしたいという全世代共通の思いを、

しっかり受け止め、スピーディに実行改善に移して行きたいと思います。

6 ー (3)

「対等・自主・自立・相互理解・目的共有・公開」は、市民協働の理念であ

り、民主主義の実践そのものだと僕は捉えています。

30 年後の横浜は、「課題先進都市」から「解決先進都市」へと変貌した姿で

す。

少子高齢化、孤立、財政難――そうした課題を、市民・企業・行政が共に乗

り越えてきた“共創の記憶”がまちに刻まれている。

そして何より、市民一人ひとりが「自分ごと」として地域に関わり、自分ら

しく生きられる都市であることが理想です。技術の進化や多様性の広がりの

中でも、“人と人”のつながりが失われない、ぬくもりのある未来を市民と

ともに築いていきたい。市政を“遠いもの”ではなく、“自分たちの

手でつくるもの”として位置づけるために、僕は挑戦し続けます。

田中康夫 氏

6 ー (1)(2)(3)

詳細は長野県知事時代に当時の ILO 国際労働機関の駐日代表だった堀

内光子氏と「いま協同を拓く 2004 全国集会 in ながの」で「これから

の地域・くらし・仕事~自治と協同の 21 世紀モデルを~」と題して公

開対談を行った全文を参照下さい。

https://jicr.roukyou.gr.jp/oldsite/publication/2004/149/149-tripartite_talk.pdf

斉藤直明 氏

6 ー (1)

開国の地であり、多国籍の方々が共生する横浜だから

こそ、協働運動によって語学を学んだり交流を進めて

いくことが、未来のこどもたちの育成にも役立つと考

えます。また横浜の歴史的・文化的魅力を活かし歴史

的建造物や港町文化を活かした歴史と未来をつなぐな

どの取り組みも進めたいです。

6 ー (2)

若者たちの柔軟な発想力とデジタル技術への感度を活か

し環境と人にやさしいインフラ整備若者たちと共にデザ

イン「走っても歩いても楽しい街横浜へ」文化と歴史を

つむぐ街づくり、古いものにリノベーションなど新たな

力を注ぎ文化をつなぐ。

6 ー (3)

人間中心のスマートなインフラや分野で、市民

の声がリアルタイムに都市運営に反映される、

対話型行政の構築を図る。

<終了>第1回 選挙を学ぼう①

日時: 6月20日(金) 19:00~20:30

【障害者に向けた選挙の変遷(歴史)を学ぶ 】

・選挙における障がいのある人への合理的配慮について

・特別支援学校における模擬選挙とは

【若者と選挙について考える】

・学生を交えて選挙についての意見交換

協力:アクションポート横浜

実施報告

参加者 35名

スピーカー:障害者の選挙の歴史と今 坂口潤子(ラシク045)より説明

「あなたの投票教えてください」アンケートまとめ 石井泰代(ラシク045)より報告

横浜市の投票環境の現状について 横浜市選挙管理委員会事務局選挙部 調査課長 古川浩氏より説明

協力:アクションポート横浜

内容:

投票所の投票でサポートが必要な方や若者の視点で選挙、投票を見たうえで、横浜市の投票支援の現状を知る。

アンケート回答数60であった、投票に必要なサポートは多種多様で、現在ある投票支援体制も行き届いているとは言い難い。

長い歴史の中でようやく認められてきた一票、これからの未来を担う若者の一票を活かしていくために、

当事者、周囲の支援者、選挙運営側が一緒に考えていく必要性を実感した。

********************

<終了>第2回 予算説明会

日時: 6月27日(金) 17:00~18:30

2025年こども青少年局予算概要について、ラシク045からの質問をもとに、横浜市こども青少年局からの回答と予算に対する意見交換を行います。

説明: 横浜市こども青少年局 企画調整課

聞き手: ラシク045

参加者: 74名

内容:事前に参加者より、こども青少年局2025年度予算概要について質問を募集し、それについて回答、説明を聞いた。

予算の趣旨、事業に関する意見を直接交換することができた。

***********************

●いただいた個人情報は、当イベント運営及び、今後ラシク045からの情報提供を行う場合があります。他の目的には使用いたしません。

チラシ(PDF)ダウンロード